|

|

�����s����Z���^�[�ʐM�@ ������T�S�� �@�i�Q�O�P�P�D�U�D�P�O���s�j |

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�唪�،����i�q�ǂ��Ƌ��ȏ����s�l�b�g�Q�P�j

�@�����Ȃǂ͎��������̋��ȏ��������u�V�����{�@�ƐV�w�K�w���v�̂ɍł��K�������ȏ��ł���v�Ƃ������Ƃ��`����ɂ��āA�c���c����ʂ��ċ���ψ���ɍ̑��̈��͂������Ă��Ă��܂��B�u�V�����{�@�v�Ƃ����̂�2006�N�A���������ɂ�葽���̍����̔������č���̋��s�̌��ʼn������ꂽ���̂ł��B�����Ɂu����̖ڕW�v���V�݂���A���@�Ɋ�Â��ł���ɂ���Ă����l�̑��d�̗��O�����Ƃɏ]�������A����ׂ��K�͂�@�肵�����̂ŁA�����S�A�����S�A��d������̐��_�A�`�������Ȃ�20�̓��ڂ����荞�܂�Ă��܂��B����ɉ����Ċw�K�w���v�̂Ƌ��ȏ����萧�x����������A���ׂĂ̋��ȏ��œ����∤���S�A�`�������Ȃǂ��������ɋ��ނɐ��荞�܂�܂����B���łɍ��N��4������̏��w�Z�̍���̋��ȏ��Ɂu�_�b�v���o�ꂵ�A���j�ł��u�_�b�v�����j��̎����̂��Ƃ������ꂽ���ȏ��ɂȂ��Ă��܂��B�u�̓y�v�ł����{�̕��j���A���̂܂܋L�q����Ă��܂��B �@����̋��ȏ��̑��̏œ_�́A���̐V�����{�@��V�w�K�w���v�̂ɍł������Ȏ��R�Ђ��Q�Ђ̗��j�A�������ȏ��̍̑��������Ă͂Ȃ�Ȃ����Ƃɂ���܂��B�ނ�̋��ȏ��̍̑��������Ƃ������Ƃ́A���w�Z�ō��荞�܂ꂽ�_�b�⍑�ƈӎ������ƂɁA�u�V�c���j�ρv�𒆊w�������ɍ��荞�����Ƃ�����̂ŁA���̐�ɂ�9����25���Ȃǂ̓��{�����@�̉��������邱�Ƃ͖����ł��B �@���R�ЁA��Q�Дł̋��ȏ��Ƃ͈ꌾ�ł����A�܂��Ɍ���ōc���j�ςŊт���Ă��܂��B�u���{�v�Ƃ����̂͗��j���т��đ��݂��A�u���������{��̓y��Ɖ��a�ȓ��{�l�̕����IDNA�͂���1���N�̕�炵�̒��ł�����ꂽ�v�i���R�Ёj���̂ł���A���{�l�̏@���ς��u���_���v�ł���A�����Ɋ��e�̐��_�̌���ł���ƒf�肵����ŁA�V�c�Ƃ̍s���Ƒ��̓`���s���Ɗ֘A�����A�V�c�������̊��e�̐��_�̒��S�ł���ƗU�����Ă��܂��B�i��Q�Ёj�����ČÑ�ȗ�����܂œ��{�͎��ӏ����ɋ�������Ȃ���A�V�c�𒆐S�Ƃ��ēƗ����ێ����Ă����A�Ƃ����Ɠ��̕��ȗ��j�ςɊт���Ă��܂��B �������I�푈�����N���Ƃ��Ă���������Ɨ������߂����̂ŁA���V�A�̓쉺����ɑR�������̂ƒf�肵�Ă��܂��B����͎R���L���̊O��헪�ł���A���j�����ł͂���܂���B�܂��A���Ƃ����N�����V�A�̐A���n�ɂ��ꂽ�Ƃ��Ă��A�������V�A�ɂ���ē��{���A���n������鍪���͉����Ȃ��������Ƃ͏ؖ�����Ă��܂��B���̂悤�Ȍ����͔ނ�̓Ɠ��̒n���w�I�ȔF���ł����āA���E�𐨗͋ύt�ŕ`���鍑��`�I�ȔF���ł���A�P�X���I�̗��j�I�╨�ł��B���B���ς̋L�q�ł������̔r���^���������ł���A�t�ɖ��B���̌����ɂ���Ă͎Y�Ƃ����B�����Ƃ����A���j�̎������t�]�����A���j���U����{���S�j�ςɂȂ��Ă��܂��B �����̋��ȏ����w�Z����ɓ���Ă��܂��A�傫�Ȕ�Q���q�ǂ��̒��ɂ����Ă��܂��܂��B����͓��{�ƃA�W�A�A���E�̕��a�ɏd��ȉ��_���c�����ƂɂȂ�܂��B�����{�͐�O�̐푈�ӔC�𐴎Z������Ȃ��܂܁A�����Ɏ����Ă��܂��܂����B���̂��ߍ��Ȃ��u�Ԉ��w�v�̋ꂵ�݂������ʂ܂܂̏��������⑽���̐푈��Q�҂����邱�Ƃ�Y���ׂ��ł͂���܂���B�����A�V���ȍc���j�ς̖S��ݏo���Ă��܂����Ƃ���A��d�̉Ѝ������ƂɂȂ�܂��B |

���q�́i���j�G�l���M�[�j�ƕ��˔\�̐��m�Ȓm���Ə��

�s��@�͈�i�鐝���Z�E�j���Z���u�t�j

���q�́i���j�G�l���M�[�j�ƕ��ː������̐��m�Ȓm���Ə��͂���܂ň�ʂ̐l�X�ɂ͂قƂ�Ǔ͂����A�w�Z����ł������ꕔ�̐��k�E�w�������w�ԋ@��Ȃ������B�t�ɁA�ŋ߂ł́A���E���w�Z�𒆐S�ɂ����ɂ��Ắg���S�_�b�h������U���Ď������܂�Ă����B ������3��11�������ŁA4����Ƃ����j��ނ̂Ȃ��������̂��N����A�������ǂ����邩�Ƃ����Љ�I���f���K�v�ɂȂ����B�������A���B�������s���钆�A���̐��ۂ�����߂Ȃ��猫���Ȕ��f������ɂ́A���̉Ȋw�I�m�����s���ł���B�����̂����݂Ƃ��̊댯������_�𐳊m�ɒm���āA�����ɕ|����A�K�ɑΏ����A�q�ǂ������ɂ��������`���悤�B

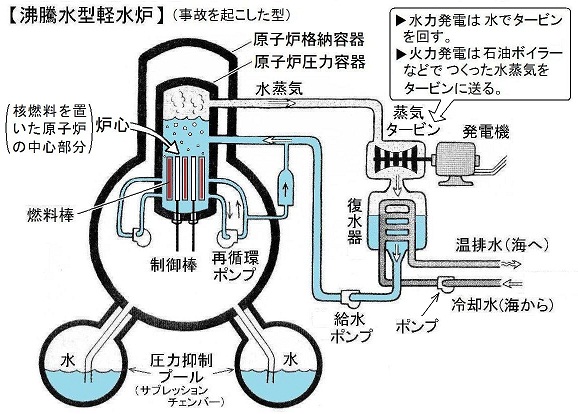

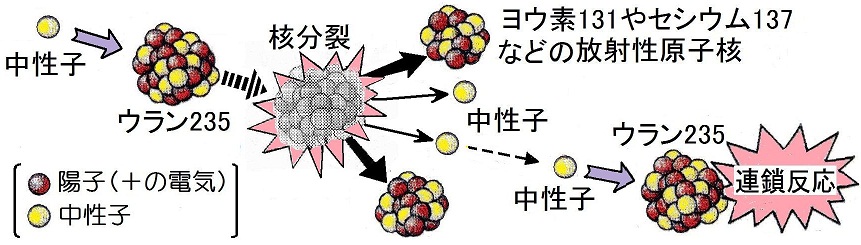

���q�F�̖�ڂ͍��������C�����邱�Ƃł��邪�A100���ȏ�̕��i���܂ދ���ŕ��G�ȃV�X�e���ł��邽�߁A�n�k������Ƃǂ����ʼn���댯�����͂�ށB �����������߂̔M���j����G�l���M�[���瓾�邽�߂ɁA���̎�i�ɂ͂Ȃ��Ж��������ށB �@�j�G�l���M�[�̋��傳 �E�������q�j�ɒ����q�Ă�2�Ɋ���j�����������u�E������R�₷�v�ƌ����Ă��邪�A����͉��w�����̖�100���{�̃G�l���M�[�i�M�j �A�j����ŕ��˔\���ǂ�ǂ���B �j����Ƃł��镨���͂��ׂĕ��ː������ł���A���̊D�ƌĂ��B�E�����R�����g����ƕ��˔\�����̃E�����̐����{�ɑ����A���ː����o������܂ʼn����N����������̂�����B100��kW�̌����́A1���ōL�������i�R�����E������800g�j�̂S���̊j������s���A���̊D�������L���̂S�{�����B�����S����1970�N���瑱���Ă����̂ł���B �����˔\�Ƃ͕��ː����o���\�͂��Ӗ����邪�A���ː�����ː������̈Ӗ��ɂ����p�����B �B�g�p�ς݂Ȃ̂ɂ��܂ł��M���o�� ���ː����o���ƁA���̃G�l���M�[�Ŕ��M����B������u����M�v�Ƃ����B�j����ɂ��M�͎~�߂��邪�A����M�͕��ː����o������~�߂��Ȃ��B�Ђ������p���Ȃ���A�����ɉߔM���ĕ����̂悤�Ȏ��̂ɂȂ���B

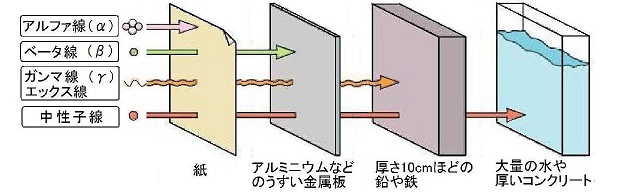

�i�P�j���ː��Ƃ͉����A���̎��̂Ɠ��� ���ː���20���I���O�Ƀx�N������L�����[�v�Ȃɂ���Ĕ�������A���������A�����A������3�����������A��ɒ����q����X���Ȃǂ����ː��̒��Ԃɉ�����ꂽ�B �E�����F�w���E���̌��q�j�B���̓d�C�����B �E�����F�����ւ��d�q�B���̓d�C�����B �E�����F�U�����̑傫���d���g�B���̒��Ԃł��邪��σG�l���M�[���傫���B�U�������������Ȃ���G�b�N�X���ɂȂ�B �A���ː��̓��ߔ\�� ���ː��̎�ނɂ���ĕ���˂�������\�͂ɂ͍�������B�̊O����̔����h����ł��̒m�����K�v�B�������A�˂�������\�͂̍����������ւ̔�Q�̑傫���������킯�ł͂Ȃ��B ���ː��͌��q�ɓ�����Ƃ��̒��̓d�q���Ƃ�����A���˔�����肷��B�����d����p�ƌ����B���̂̍זE���\�����Ă������q���d����������ƁA�זE�͔�Q����B���ł������͓d���\�͂������A�����A�����ɔ�ׂ�20�{�̔�Q��l�̂ɗ^����B �i�Q�j���ː�����̔�Q�ɂ�2��ނ���I �@�m��I�e���F����ʂ������i�������l�j�ȉ��ł���ΐ����Ȃ����A�������l�ȏ㗁�т�ƕK������錒�N��Q�������B��́A�E�сA�����A�����a�A���S�ȂǁB �A�m���I�e���\���I��Q�F����́A����ʂ����Ȃ��Ă��A�K�����`�I�e������\���i�m���j�̂��ƁB����ʂ������قNJm���͍����Ȃ�B���Ɠ����ŁA���������������Ȃ��Ă������邱�Ƃ�����B���ː������肭���̏ܕi���K���ŁA���L���������ꐶ�B ?��������Ɍ���ꂽ�u�������Ɍ��N�ւ̉e���͂Ȃ��v�͊m���I�e�����B�����Ă����B ?���̌�A�m�������Ȃ�����債�����ƂȂ��Ƃ��������������s�B�K���ɂȂ����l�ɂ͔ߌ��B �����ʌ��x�͈��S�ʂł͂Ȃ��A��ނ����т�ꍇ�́u���܂�ʁA������ߗʁv�ł���B�u���Ȃ�����H�ׂ�v�͖����B�l���I�Ԃ��ƁB �i�R�j�זE������ł�����A��Q���傫��

�זE����̊����Ȋ튯���َ��A�Ԃ�V�͕��ː����������BDNA�͍זE���ōł��傫�����q�ł��邩����ː���������₷���BDNA�i�זE�����̐v�}�j���ꂽ�זE�́A������~�߂Ď��ʂ��̂�����A�ُ�זE�ƂȂ��đ��B���ăK���ɂȂ���̂�����B �i�S�j���ː���Q�������ɂ� �����ʂقNj������ː��𗁂тĂ��A�܊��ł͂Ƃ炦���Ȃ��B��Q�������ɂ́A�������m�����v���ȏ��������d�v�ɂȂ�B

�@��Q�������匴�����ł��邾��������� �m���I��Q���l������ƁA������Ȃ����Ƃ���ԁB����ɁA�̓��ɂ͕��ː��������ɗ͓���Ȃ����ƁB�̓�����ł́A���ː������ׂē����ɓ�����A�K���̊m���������Ȃ�B �A�u�L�����Ĕ��܂�v�̃E�\�������Z�k������I

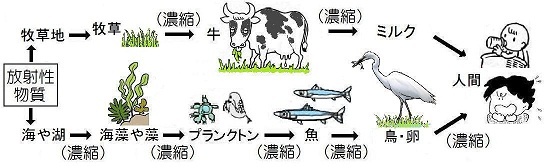

���ː������ɂ����̉��w�I�����ɂ��ƂÂ��Đ������킴�킴�I��ő̓��Ɏ��������̂�����B���̂��߁A�������ʂł��H���A����ʂ��ĔZ�k����A�₪�Ďv�������ʍЖ�ɂȂ���B �i�T�j���ɒm���Ă����������ː����� ���Z�V�E��137�i������30�N�j�F�l�̂ɕK�{�̌��f�ł���J���E���ɐ��������Ă���A�̓��ɓ�����ؓ��ɒ~�ς�����B�Z�V�E��137�������Z�k����A������H�ׂ��^���ɂ�葽���Z�k�����B |

|||

| �i�ڍׂ́A���s��������ʐM�T�S��������������B�j |

--�N�ł��Q���ł��܂��I�@�����ł��I--

|

�m���B��茤�����n �@�u���w������́w�n�E���E�P�x�Â���v�@�@�\�n�悪�P���n��w�K�̎��H�\ �@�@�@�@�g�c���F���i���m�R�s��������w�Z�j�@���w���ƒn��Z�������̋�����H |

|

�m�n������s��������n �@�u��k�Е����ɂނ��ā`�����́E�w�Z�E�����̖������l����v�i���j �@�@�@�@�@�X�@�T�V���i�����ّ�w�j�@�@�@�@�@�@��Вn�̌���A���s�̊w�Z�ϐk�� |

|

�m�w�́E����ے�������n �@�u�`������i�K�ɂ����鍑��̊�b�E��{�I�Ȋw�͂Ƃ́v �@�@�@�@�@�������j���i���s����Z���^�[�j�@�@�@�V�������ȏ��ł̍��ꋳ�猻����H���@�@�@�@�@�@ |

|

�m���Z��茤����n �u�w��̖������ŋ��s�̍��Z����͂ǂ��Ȃ����v�i���j �@�@�@�����@�C���i���s�{���j�@�@�@�@�@�@�����E�����̌���Ɖۑ� |

|

�@�m����J�E���Z�����O������n �`���������Ƃ����������l�ԊW�����邽�߂Ɂ`�@�@�u�O���[�v�E�G���J�E���^�[�v �@�@�@�@�@�l�Ԓ��S�̏o��E�ӂꂠ���̃O���[�v�o���ɂ���āA�l�ԐM���E��e�I�ԓx �E�����I�����Ȃǂ̏W���I�̌��w�K���s���܂� |

�y�����ǒʐM�z

�S�����猎�Q��̎����lj�c�̓����́A�w�K��ɂ��ĂĂ��܂��B�S���́u�G�����w�Ђ�x�̌����v�ŁA���W�e�[�}�Ɠǎҕ��y�ɂ��āA�T���́u���s�s���̊w�Z����v�̈���̃��A���^�C���ȕɂ��ƂÂ��c�_��[�߂܂����B�U���Q�T���́u����Z���^�[�ݗ��̂���v�i�R�{���s���j�A�V���Q�R���́u�����Ƌ���v�ɂ��Ă̊w�K��[�߂܂��B�����LjȊO�̕����Q���\�ł��B�P�O������Z���^�[���ɂāB

����{���u����v��A30�]�N�́u���s�̋���v������ �����s����Z���^�[�ҁw���J������ǁ@����P���@���I���s�̖��勳��1978�`2010�x �@�u���J������ǁ@����P���v�́A����{���u����v�̂P�X�V�W�N�ȗ��R�O�]�N�Ԃ̋��s�̋���̕ϑJ���܂Ƃ߂����́B�������U�����������ł������A�u������ςȂ��ł͂Ȃ��I�v���̊Ԃ̂����������܂Ƃ߂܂����B�W�l�̕ҏW�ψ��k�쒆���E�啽�M�E����p��E�������E���O�Y�E�������T�E�������i�E�������j�l����N�̂X���ȗ����h���܂߂P�S��̕ҏW��c���d�˂Ċ��s���܂����B���̊Ԃ̂��������̒��ɂ݂Ȃ�����̑��Ղ����f����Ă��܂��B����A��ɂƂ��Ă��ǂ݉������B |

|

�G���w�Ђ�x�̐l�C�A�ڂ���37�҂����I�E���M ������K�����w���s���j���܂Ă��x �@�u���s���j���܂Ă��v�͑���K�������̊ԁw�Ђ�x�ɘA�ڂ��ꂽ������R�V�҂����M�Ҏ[���ꂽ���̂��W�߂����̂ł��B���ו��������s�̕������Ɉ������܂�邱�Ɛ��������ł��B |

|

��2011�N1������A�����g�e�x�����L�ǂŋ��߂邱�Ƃ��ł��܂��B ���܂��A�\�����ݗp���iPDF�Łj�ɂ��L�����������āA�t�@�b�N�X�ł��\�����݂����������Ƃ��ł��܂��B |

|

���s����Z���^�[�z�[���y�[�W�ɃA�N�Z�X�� �@�@http://www.kyoto-kyoiku.com�@�@�����u���s����Z���^�[�v �@���s����Z���^�[�����ǂ���J������̊������͂��߁A�Z���^�[�ʐM�A�G���u�Ђ�E���s�̋���v�A����Z���^�[�N��A�����W��A�����{�@�Ɋւ���l�X�Ȏ����ȂǁA���ʂȏ�����Ă��܂��B |